☆凸鏡の製作

●トップページに戻る ●凸鏡の製作ー2へ行く

大口径(40cm~100cmクラス)になると、世間ではシ―イングが安定しないから年間を通して4~5日しか良く見えない・・と言う話をよく聞く。しかし、これは嘘である。私の経験から言えばそんな事は有り得ない。研磨製作した光学会社が己の研磨の不手際ミスの言い訳をしているに過ぎない。通常、極端な強風で雲間から星が見え隠れする様な悪シーイングを除き像は安定している。

つまり、粗悪光学系の言い逃れをしているだけである。温度変化で光学ガラス鏡面の歪みが変化して、たまたま年に4~5日程良く見えただけである。本来、安定した光学系なら、その逆の日数でなければならない。その証拠にハワイの8mすばる望遠鏡が年に4~5日程しか良く見えないと言う話を聞いた事が無い・・と思うが皆さんはいかが思いますかナ?

カセグレンは良く見えないと言われたその原因は・・

鏡筒から入った光が凸鏡により焦点にズレが発生している解説図

凸鏡の製作において、私達に実行可能な「凸鏡の製作・整型法」は3つあると思われる。

① 凸鏡と同じ曲率の凹鏡をまず作り、これに合わせて製作するフリンジテスト法。 ②主鏡と同口径の平面鏡を用意し、カセグレン光学系をセットしてのナルテスト法。

③ カセグレン光学系を鏡筒にセットし、鏡筒を赤道儀に載せ運転しながら恒星による整型法。

①が、世間で言う見えないカセグレンの代表格の製作法だろう。ただし、カセF20~30のふた昔前なら良いモノも出来ただろうが、昨今はカセF9~12クラスが主流で不可能。②は、①よりはるかに良いものが出来るが大口径になるほど平面鏡の調達が困難。③は、夜でないとテスト出来ずまた天候にも左右されるが、これが佐野光器製作所のやり方で、これを実行すれば「見ないカセグレン・どこにピントが有るか分からないカセグレン」とはオサラバですヨ♪

これより凸鏡製作・整型へ

凸鏡の研磨作業もニュートン式の主鏡と同じ。ただ、砂の各番手で研磨する際に正転・逆転の作業頻度が多くなる。N式の反射鏡はすり合わせる上側が目的の主鏡となるが、凸鏡の場合は下となる。ピッチ磨きの工程は逆で、凸鏡を上側にして凹ピッチ盤を下にしての磨き作業となる。通常は25時間以上は磨く。凸鏡の磨きが終わるとこれより整型の準備。主鏡はアルミメッキをしてカセグレン光学系を鏡筒にセットする。

磨き上がったばかりの無メッキの凸鏡を、アルミメッキ済みの主鏡とセットした鏡筒を赤道儀に載せ運転しながら天頂付近(南中付近)の明るい恒星を接眼部より覗くと、そのカセグレン焦点で恒星は凸鏡面全体に満月の様に輝いている(ニュートン式や屈折式でも同じ)。テストはナイフエッジテストをして凸鏡の曲率状態を把握する。(ナイフエッジテストの項を参照)

テストは、間違いなく接眼部で見ると凸鏡を介したカセグレン焦点は凸鏡の外周付近の焦点は長く、中央付近は短くなっているはず。凸鏡の整型とはこの焦点差のズレをなくす事。

凸鏡の整型のイメージ

さあ!実践、凸鏡の整型

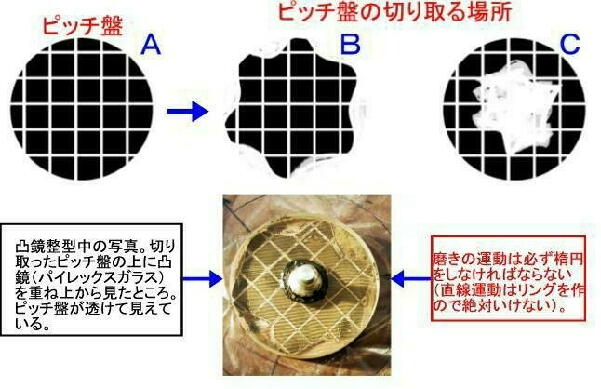

凸鏡の磨きに使用してきたピッチ盤を整型にも使用する。下記の様にピッチ盤の一部を切除して。その際、形は左側の丸い花弁状に切り取る事(切り取る幅はランダムに)。しかも、なぜか6角形が一番良い様だ。中央と右側の様に切り取った星型やヒトデ型のピッチ盤では必ず失敗する!

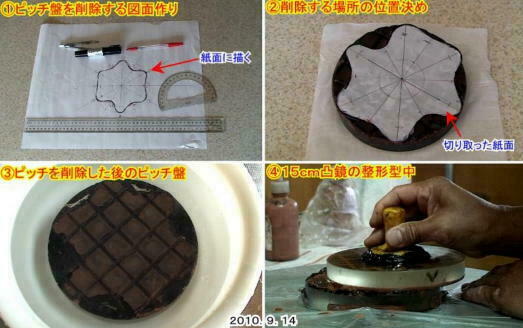

下記の様に、紙にその形を描きピッチ盤上に重ねて切除する場所を記入する。切除後は計50時間程の整型時間を要するので手磨きではもう体力的に無理だろう(ただし、主鏡が40cm以下は凸鏡径が12cm位なので手磨きの整型でも限度ギリギリOKだろうが)。こう言う場合には研磨機があると本当に助かる♪

実際に切り取った(50cmカセ用の凸鏡の口径)15cmピッチ盤である。例えば、整型の合計時間が50時間とすると45時間までは①の形のままで使用。残りの4時間が②の形に切除したものを使用。最後の1時間が③の形で使用して終了・・と随時変更して行く。主鏡がF5以上の曲率の浅い場合は①のままだけで整型が終れるが、F3~4だと大変でピッチ盤も何種類も用意しなくてはいけない。

これもピッチ盤切除の図だがAからBに切除する。Cは凸鏡の中央の焦点が短い場合の整型法だが普通で有り得ない形だ(緊急の場合のみだろう・・)。